Tre metri sopra il livello del mare

#99 Mappe - Isole Marshall 🇲🇭: il racconto della responsabilità climatica e dell'innalzamento del livello dei mari. Con Ferdinando Cotugno.

Ciao, buon lunedì!

Stai leggendo una nuova puntata di Mappe: la newsletter che ti parla di storie, culture e persone. Rigorosamente un Paese alla volta, ogni lunedì.

Questa è la puntata numero 99: un cosiddetto numero fortunato, e allo stesso tempo un numero malvagio.

Soprattutto, con la puntata che precede la numero 100 volevo chiudere una sorta di cerchio: l’avventura di Mappe si era aperta - nella seconda puntata sul Cile e sul litio - insieme a Ferdinando Cotugno, giornalista di Domani e grande esperto di ambiente e crisi climatica.

Proprio con Ferdinando oggi parliamo di ecologia, clima e Isole Marshall 🇲🇭, uno dei tanti Paesi citati nel suo ultimo romanzo: Tempo di ritorno.

Due metri sopra il livello del mare

Uno dei pochi Paesi al mondo senza forze armate, uno dei pochissimi Stati senza fiumi al suo interno, l’unico Paese al mondo a non aver formato una Nazionale di calcio - almeno fino a poche settimane fa -.

L’Oceano Pacifico è costellato da circa 25.000 isole e atolli: tra questi, le Isole Marshall sono uno dei tanti Paesi insulari che lo compongono e caratterizzano maggiormente.

Come tutte le realtà dell’Oceano Pacifico, le Isole Marshall sono drasticamente minacciate dal riscaldamento climatico e dall’innalzamento del livello dei mari. Anche per questo sono citate all’interno del libro di Ferdinando Cotugno, come uno degli esempi più calzanti in materia di emergenza climatica:

Il tasso di innalzamento del livello dei mari è raddoppiato negli ultimi quindici anni, secondo i dati dell’OMM (World Meterological Organization).

Il racconto dell’emergenza climatica

Parlare di ambiente e clima è tanto nobile quanto rischioso: le cause e soprattutto gli effetti sono sotto gli occhi di tutti - va bene, quasi tutti - e questo rischia di raffreddare il vigore del racconto. Si parte sempre dalle cause e dalle colpe dell’uomo, per finire a descrivere il riscaldamento globale già in atto, e poi immaginare i devastanti effetti futuri. Un’operazione ineccepibile, ma che rischia di standardizzare e stancare il racconto.

Proprio da qui nasce il libro di Ferdinando: non un saggio sul clima, ma un romanzo, che interseca la vicenda globale alla sua storia personale, a Napoli.

Il libro a cui ho pensavo voleva essere il seguito di Primavera ambientale, da trattare attraverso i confini e gli strumenti del saggio. Non ci stavo però riuscendo, e dunque mi sono trovato a spostarmi verso il romanzo, per provare a parlare di clima attraverso gli strumenti forniti da storia e letteratura.

La letteratura sul clima sta cambiando, ma prova a raccontare la crisi climatica sempre dal punto di vista degli effetti da immaginare: in questo caso io ho provato a parlare delle cause, immaginando che tipo di letteratura adottare per parlare delle mosse da dove nasce l’emergenza ambientale.

Volevo fare un libro “strano” e mescolare le carte: il discorso sul clima è legato a un’ortodossia di pensiero sempre nel medesimo ordine, che a livello politico e giornalistico tende a depotenziare quello che si può fare e trasmettere.

Da qui ho intersecato il discorso collettivo - quello dell’emergenza climatica - con la storia della mia famiglia, della città e dei quartieri dove sono cresciuto, provando a capire il legame di tutto questo con la crisi climatica.

La responsabilità e le COP

Il rischio di standardizzazione e stanchezza nell’affrontare questi temi è la stessa che rivedo, da qualche tempo, nei racconti che emergono dalle COP, le Conferenze delle Parti che si tengono annualmente all’interno della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

In questa puntata di A Fuoco avevo scritto di quest’impressione - da osservatore e lettore, distante dai luoghi dove negli ultimi anni si sono tenute queste conferenze - e me la conferma lo stesso Ferdinando, che da giornalista ha visto in prima persona il modo con cui i Paesi occidentali e del terzo mondo vi si approcciano.

Hai ragione, la spinta che ha guidato le prime COP probabilmente si è un po’ smarrita: quella di Baku, nel 2024, ne è stata la certificazione. Il tema della responsabilità è giuridicamente codificato: l’intera diplomazia climatica si regge sulla Convenzione Quadro firmata nel 1992, dentro la quale è stato ratificato l’Accordo di Parigi, al cui interno si parla di responsabilità comuni, ma differenziate.

Tutti i Paesi membri dell’ONU credono in questo principio, ma la spinta ideologica è venuta meno nel passaggio da principio ad azione operativa, nel momento in cui tutto deve tradursi in sistemi energetici e finanza.

Le Isole Marshall hanno stimato un costo di 35 miliardi di dollari per le infrastrutture necessarie a ostacolare l’innalzamento dei mari lungo le sue coste, e dipendono interamente da finanziamenti esteri. In questo caso, però, c’è la complicazione del profitto: molti progetti finanziari legati al clima saranno profittevoli, ma difficilmente lo saranno delle barriere costruite per proteggere dall’innalzamento dei mari delle isole, con la loro storia, l’insieme di ricordi e valori secolari.

“Responsabilità” è uno dei concetti cardine quando pensiamo all’emergenza climatica: Cina, India e USA producono - da sole - oltre il 50% delle emissioni globali di anidride carbonica; le Isole Marshall, così come decine di altre realtà del terzo mondo e del Sud globale, impattano in maniera impercettibile sul totale delle emissioni di CO2, che contribuiscono direttamente al riscaldamento globale. Allo stesso tempo, sono e saranno i primi Paesi a farne le spese.

La fotografia di questi incontri è ormai molto cristallizzata: da anni Unione Europea e USA - prima che “uscissero” dagli Accordi di Parigi - affermano di essere disposti a prendersi le proprie responsabilità, ma esigono che la base dei donatori sia aggiornata agli anni Venti.

Il paradosso delle COP, infatti, è che la mappa mondiale adottata sia ancora aggiornata alla data di scrittura della Convenzione - il 1992 -. A quel tempo Qatar e Singapore non erano ritenuti Paesi ricchi, così come Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. La Cina, addirittura, è ancora considerato come Paese in via di sviluppo nonostante sia il primo responsabile delle emissioni.

Oltre alla distinzione tra Paesi ricchi e poveri, esiste anche quella relativa all’opinione pubblica. Quanti governi del mondo occidentale hanno la questione della responsabilità climatica come priorità, nonostante sia stata condivisa all’interno di un trattato?

Tre metri sopra il livello del mare

Ventinove atolli e cinque isole sono alcuni dei numeri che caratterizzano le Isole Marshall. Diciotto isole fanno parte dell’arcipelago di Ralik, altre sedici formano l’arcipelago di Ratak.

La capitale delle Isole Marshall è Majuro: poco più di ventimila abitanti e un’altitudine di 3 metri sopra il livello del mare. L’intero agglomerato di isole non si spinge più in su e, proprio per questo, è totalmente minacciato dall’innalzamento del livello dei mari.

Come abbiamo già visto nella puntata sulle Filippine 🇵🇭, anche se il riscaldamento globale si stabilizzasse al 1.5°C sopra i livelli pre-industriali, il livello del mare aumenterà di 2-3 metri nei prossimi duemila anni. Già oggi, il villaggio filippino di Sitio Pariahan affonda di 4 centrimetri ogni anno.

Tutti i Paesi insulari, e dunque tutti i Paesi dell’Oceano Pacifico, sono accomunati da questo orizzonte: per questo, nella COP28 di Dubai le Isole Marshall hanno presentato un proprio piano di adattamento all’emergenza climatica, con un orizzonte temporale che arriva al 2150. Ogni trent’anni il piano verrà rivisto attraverso i cosiddetti atoll triage, una sorta di valutazione trentennale della situazione climatica:

Il tipo di approccio di queste popolazioni, più deboli e inermi dell’intero mondo occidentale, ci dimostra come quella climatica è una questione da affrontare a livello morale. Il loro piano di adattamento mi ha stupito, arriva a parlare di date impensabili a livello sia biografico che politico: è una maniera di fare politica decisamente nobile.

Le grandi democrazie mondiali non riescono ad andare oltre i classici cicli politici di 4-5 anni, quando invece la convenzione unitaria del clima è trentennale. Le Isole Marshall ci insegnano che questo senso di generosità e responsabilità può guidare una programmazione così a lungo termine.

Migrazione e operazione Castle Bravo

Non ci sono soltanto piani futuri, ci sono movimenti in atto già da tempo. A partire dall’inizio dello scorso decennio, la popolazione delle Isole Marshall sta calando: per via della concreta minaccia dei mari, diverse persone sono già migrate altrove, così come avviene in altri Paesi insulari nel pacifico.

Molti degli abitanti delle Isole Marshall sta migrando verso gli Stati Uniti, nell’ambito di un accordo di Libera Associazione firmato tra i due Paesi nel 1986.

Anche qui, l’accordo arriva da una grossa responsabilità storica, poco conosciuta nel mondo occidentale: tra 1946 e 1958 - negli anni della Guerra Fredda - gli USA hanno condotto ben 66 test nucleari sulle Isole Marshall. Tra questi, l’atollo di Bikini è stato oggetto dell’operazione Castle Bravo: l’1 marzo 1954 gli USA avevano testato un ordigno atomico mille volte più potente - così è stato calcolato - rispetto alle bombe atomiche lanciate su Hiroshima e Nagasaki, qualche anno prima.

Gli abitanti degli atolli circostanti non furono evacuati, subendo le conseguenze fisiche di queste detonazioni. Da qui parte l’intero sistema di risarcimenti degli Stati Uniti nei confronti delle Isole Marshall, tra cui l’accordo che facilita la migrazione dalle isole verso il Paese occidentale.

I due poli opposti

L’innalzamento del livello globale dei mari è strettamente legato al comportamento fisico di Antartide e Artide. A livello climatico, mi spiega Ferdinando, i due poli sono stati sempre trattati in maniera molto diversa. Oggi, però, queste distanze si stanno assottigliando:

L’Artico è terra circondata da mare, l’Antartide è mare circondato da terra. Sono due entità trattate diversamente, almeno fino a poco tempo fa: l’Artide è stato già considerato come “condannato”, mentre per decenni l’Antartide è stato sinonimo di stabilità.

Da tempo sappiamo che nel 2050 non ci sarà più ghiaccio in Artide, e da qui arrivano le recenti manovre geopolitiche in direzione della Groenlandia. Al contrario, l’Antartide ha avuto la solidità di un continente, ma da qualche anno ha iniziato a dare segnali di squilibrio: gli ultimi 16 anni sono i peggiori, a livello di riscaldamento climatico, per l’Artide e gli ultimi 3 anni lo sono stati anche per l’Antartide.

Non è un caso che gli abitanti delle Isole Marshall conoscano bene il ghiacciaio Thwaites: un ghiacciaio antartico di 120.000 km², divenuto uno dei simboli di un riscaldamento globale che, se dovesse coinvolgere pienamente l’Antartide, avrebbe delle conseguenze devastanti per l’intero pianeta.

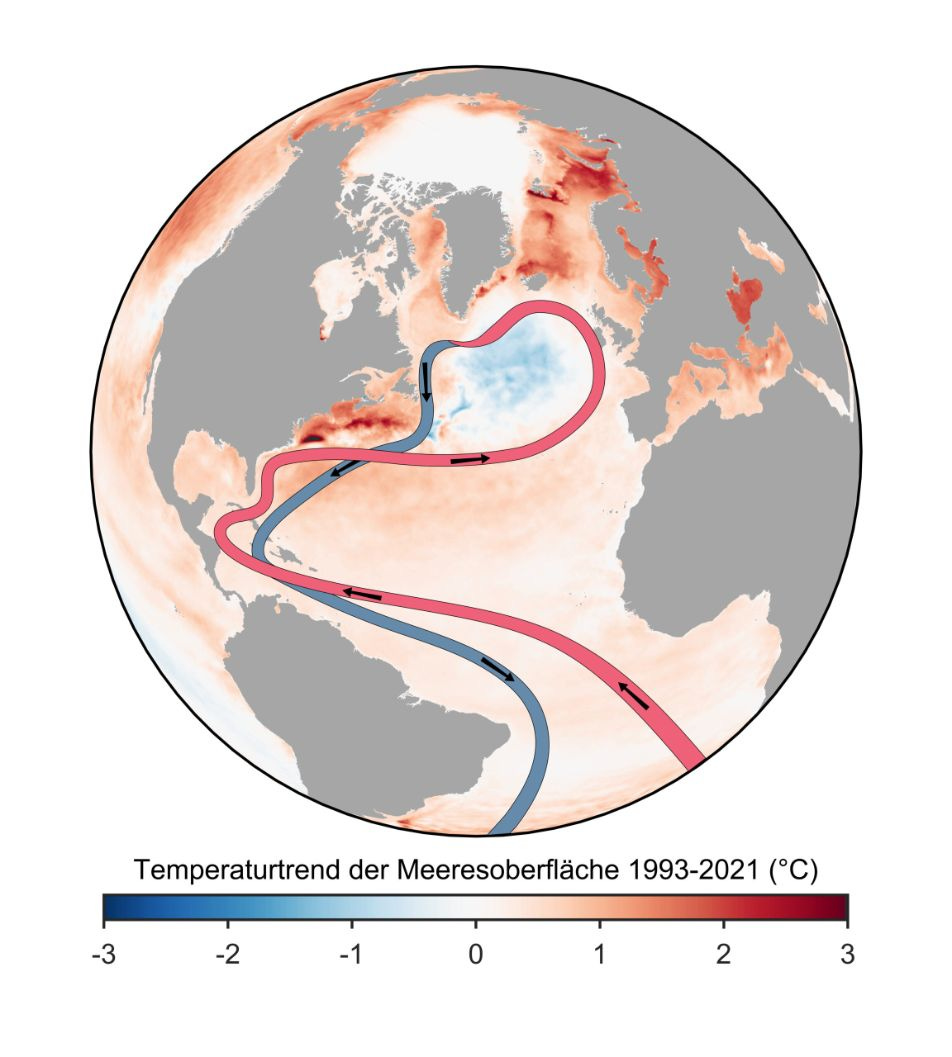

Insieme al ghiacciaio antartico, c’è un’altra dinamica che viene considerata “incerta” da parte della comunità climatica mondiale. Si chiama AMOC: è un importante flusso di corrente nell’Oceano Atlantico, che porta un flusso di acqua salina calda a nord e un flusso di acqua fredda, in profondità, a sud. Al momento, è una delle componenti più centrali che regolano il sistema climatico sulla Terra.

Oltre alle dinamiche molto certe che coinvolgono Artico e terraferma, esistono due questioni “secolari” come Antartide e AMOC - Atlantic Meridional Overturning Circulation - che vengono considerate incerte.

Amoc interagisce con il Mar Glaciale Artico, e alcuni studi parlano della possibilità che il suo flusso si fermi tra il 2025 e il 2095. La previsione è incerta, ma questo scenario aprirebbe una catastrofe di dimensioni inconcepibili: andrebbe a far sprofondare l’Europa in un periodo di forte raffreddamento e modificherebbe l’intero modello climatico globale.

In questa puntata abbiamo parlato di clima, ma anche di come trattare e raccontare la materia climatica.

Pochi giorni fa è scomparsa mia nonna, e mi sono chiesto - a partire dalla chiacchierata con Ferdinando - come avrei potuto parlarle dell’emergenza climatica. Resta uno dei tanti temi su cui non ho avuto un confronto con lei negli ultimi anni: per farlo, probabilmente, avrei preso in prestito il classico schema causa-effetto.

Come abbiamo visto, però, c’è molto oltre questo schema apparentemente lineare: si viaggia all’interno di perimetri incerti, dove la politica può ancora svolgere un ruolo primario:

Dalla politica dovremmo pretendere lo stesso sguardo al futuro dimostrato dalle Isole Marshall. Allo stesso modo, se pensiamo all’Erasmus o allo Spazio Schengen, noi siamo il prodotto di tante scelte politiche che arrivano direttamente dagli anni Cinquanta.

La politica è in grado di avere degli impatti sulle generazioni future. Forse l’ha temporaneamente dimenticato e deve ricordarselo, ma per farlo le va anche chiesto. E qui arriva il ruolo centrale di noi comunicatori, dei giornalisti, dell’opinione pubblica.

🇲🇭🇲🇭🇲🇭

E per finire

La foto più /aesthetically pleasing/ vista di recente:

La puntata di Mappe da rileggere: a qualche centinaio di km di distanza dalle Isole Marshall, la puntata su Nauru 🇳🇷 e il principio dell’Unica Cina.

Alcuni articoli letti in questi giorni:

Lo scoop secondo cui Trump potrebbe già rinunciare a Musk, su Politico

Cosa significa vivere da operatrice umanitaria, tra Congo e Gaza, su Il Post

L’hustle culture che guida la radicalizzazione dei giovani maschi, su Rivista Studio

La poco comprensibile strategia dei dazi vista dal Sud-Est asiatico, su ISPI

Il podcast da ascoltare mentre sei in coda: Areale, il podcast su clima, ambiente e sostenibilità condotto da Ferdinando Cotugno per Domani.

Qualche settimana dopo

Una nuova mini-rubrica in cui, dopo un po’ di tempo, facciamo un follow-up su uno dei Paesi e temi trattati nelle precedenti puntate.

Pochi giorni fa IQAir - azienda svizzera specializzata nel monitoraggio della qualità dell’aria - ha condiviso i dati relativi all’inquinamento urbano nel 2024: la città indiana di Byrnihat è stata eletta come l’area urbana più inquinata al mondo, per il secondo anno consecutivo.

Oltre all’India, tra i cinque Paesi più inquinati troviamo anche Ciad, Bangladesh, Repubblica Democratica del Congo e Pakistan.

Su Mappe avevamo parlato proprio di Pakistan 🇵🇰 e inquinamento nella puntata che trovi di seguito: a precedere Byrnihat, infatti, troviamo Lahore. Una città pakistana di 14 milioni di abitanti, tra le trenta più popolose del mondo.

Supporta Mappe

Io sono Andrea Codega e Mappe è un progetto indipendente, dal 2022.

Al link qui sotto puoi dare il tuo sostegno alla newsletter: è fondamentale per aiutarmi a trovare tempo, risorse e nuovi ospiti con cui scrivere di storie, culture e persone. Un Paese alla volta.

Oppure puoi anche donarmi un caffè ☕ di supporto: lo apprezzerei moltissimo.

Lascia un like se ti è piaciuta la puntata. Puoi anche visitare la pagina Instagram e l’archivio per scoprire tutte le puntate precedenti.

Per domande, proposte, sponsorizzazioni o se pensi che Mappe possa essere un valido prodotto d’informazione anche altrove, scrivimi su LinkedIn, Instagram e mail.

Grazie e a presto!